Länderbericht: Brasilien

Länderbericht

Brasilien

Inhaltsverzeichnis

-

Zusammenfassung

Zusammenfassung -

Bildungs-, Forschungs- und Innovationslandschaft und –politik

Bildungs-, Forschungs- und Innovationslandschaft und –politik -

Internationale Kooperationen des Landes in Bildung, Forschung und Innovation

Internationale Kooperationen des Landes in Bildung, Forschung und Innovation

1Allgemeine Landesinformationen

Bevölkerung/Geografie

|

Ländername |

República Federativa do Brasil Föderative Republik Brasilien |

|---|---|

|

Hauptstadt |

Brasília |

|

Fläche |

8,5 Mio. km²; 47 % der Fläche Südamerikas |

|

Bevölkerungszahl |

220 Mio. (Schätzung 2024) |

|

Lebenserwartung |

74 Jahre |

|

Altersstruktur |

0-14 Jahre: 19,6% 15-64 Jahre: 69,45% 65 Jahre und älter: 10,9% (Schätzung 2024) |

|

Bevölkerungswachstum |

0,7% (2017) |

|

Bevölkerungsgruppen |

Da Brasilien ein ehemaliges Einwanderungsland war, gibt es heute eine ethnische Vielfalt und Mischung in der Bevölkerung. Es gibt ca. 800.000 Indigene. Die vier Bevölkerungsgruppen, die in Brasilien seit der Besiedlung des Landes dominieren, sind so stark vermischt, dass eine klare Zuordnung zu einer Abstammungsgruppe häufig nicht mehr möglich ist. Der heutige Bevölkerungsmix Brasiliens besteht – in sehr geringem Anteil – aus den verschiedenen Indiogruppen, aus den ursprünglichen portugiesischen Kolonialisten, den Nachfahren von Afrikanern, die als Sklaven nach Brasilien verschleppt wurden sowie den verschiedenen Immigrantengruppen, hauptsächlich aus Europa, dem Nahen Osten und Asien. |

|

Landessprachen |

Portugiesisch in brasilianischer Variante (Amtssprache) |

|

Religionen |

Überwiegend römisch-katholisch (ca. 68 %); zunehmend protestantische Gruppen und Sekten; verbreitet synkretistisch-animistische Kulte |

|

Nationaltag |

07. September, Unabhängigkeitstag |

|

Zeitzonen |

Acre Time: MEZ – 6 (UTC – 5) Amazon Time: MEZ – 5 (UTC – 4) Brazil Time: MEZ - 4 Std (UTC – 3) Fernando de Noronha Time: MEZ - 3 Std (UTC – 2) |

|

Unabhängigkeit |

07. September 1822 von Portugal |

|

Währung |

1 Real BRL / 100 Centavos

Aktueller Wechselkurs unter OANDA.com - Währungskonverter (siehe u.a. Links) |

|

Vorwahl |

+55 |

Quelle: Auswärtiges Amt, CIA World Factbook

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

Politik/Administration

|

Ländername |

República Federativa do Brasil Föderative Republik Brasilien |

|---|---|

|

Regierungsform |

Präsidiale föderative Republik |

|

Staatsoberhaupt |

Luiz Inácio LULA da SILVA Präsident, zugleich Regierungschef - Arbeiterpartei PT, seit 01.01.2023 |

|

Hauptstadt |

Brasília |

|

Außenminister/in |

Mauro Vieira, seit 01.01.2023 |

|

Bildungsminister/in |

Camilo Santana, seit 01.01.2023 |

|

Wissenschaftsminister/in |

Luciana Santos, seit 01.01.2023 |

|

Parlament |

Nationalkongress (Congresso Nacional), besteht aus: Abgeordnetenhaus (Câmara dos Deputados, 513 Abgeordnete) und Senat (Senado Federal, 81 Senatoren).

Letzte Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2022 |

|

Regierungsparteien |

Koalition von 9 aus 23 in der Abgeordnetenkammer vertretenen Parteien:

|

|

Oppositionsparteien |

2 Parteien unter Führung der:

|

|

Verwaltungsstruktur |

26 Bundesstaaten und ein Bundesdistrikt, über 5.500 Gemeinden (municípios) |

|

Unabhängigkeitstag |

07. September 1822 von Portugal |

|

Nationalfeiertag |

07. September, Unabhängigkeitstag |

Quelle: Auswärtiges Amt

Politisches System

Brasilien ist eine präsidiale föderative Republik. Sie besteht aus Bund, Bundesstaaten und Kommunen. Die gesetzgebende Gewalt im Bund wird vom Nationalkongress ausgeübt (Abgeordnetenkammer und Senat). Die 513 Abgeordneten werden für vier Jahre, die 81 Senatoren für acht Jahre gewählt. Die Verfassung ist am 5. Oktober 1988 in Kraft getreten.

Der Präsident bzw. die Präsidentin wird mit einer absoluten Mehrheit der Stimmen für die Dauer von vier Jahren direkt vom Volk gewählt. Er oder sie kann im Anschluss daran nur einmal wiedergewählt werden (oder erneut nach Unterbrechung). Die Bundesregierung besteht aus dem Staatsoberhaupt (zugleich Regierungschef), dem Vizepräsidenten sowie den Bundesministern. Die letzten Präsidentschafts-, Gouverneurs- und Parlamentswahlen fanden Ende 2022 statt.

Brasilien gliedert sich in 26 Bundesstaaten sowie den Bundesdistrikt mit der Hauptstadt Brasília. Die Bundesstaaten besitzen eigene Verfassungen und Gesetze, die den Grundsätzen der Bundesverfassung entsprechen müssen. Die Regierungschefs der Bundesstaaten, die Gouverneure, werden für 4 Jahre direkt gewählt.

In der Innenpolitik Brasiliens spielen Parteien insgesamt eine weniger zentrale Rolle als in Deutschland. Die Parteienlandschaft ist stark zersplittert.

Wirtschaftsinformation

Brasilien ist die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Pro-Kopf-BIP (Bruttoinlandsprodukt) beträgt ca. 10.268 USD (2023). Die brasilianische Wirtschaft zeigt einen relativ hohen Grad an Diversifikation. Etwa 69 Prozent der Bruttowertschöpfung wird im Dienstleistungssektor erbracht, rund 25 Prozent in der Industrie und etwa 6 Prozent BIP-Anteil in der Landwirtschaft.

Hohe Wachstumsraten und solider Beschäftigungszuwachs erhöhten im Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende signifikant das globale wirtschaftspolitische Interesse an Brasilien. Dank der hohen weltweiten Rohstoffpreise, steigender Löhne und eines verbesserten Zugangs zu Verbraucherkrediten stieg das BIP kräftig.

Als sich dann ein Ende des Wirtschaftsbooms angesichts sinkender Rohstoffpreise, steigender Verschuldung des Privatsektors und sehr niedriger Produktivität ankündigte, versuchte die Regierung, durch höhere Staatsausgaben das Wirtschaftswachstum künstlich hochzuhalten. Das Wachstum der Wirtschaft verlangsamte sich jedoch deutlich, in den Jahren 2015 und 2020 schrumpfte das BIP Brasiliens. Seit 2021 wächst die brasilianische Wirtschaft wieder.

Ausführliche Wirtschaftsdaten zu Brasilien finden Sie in der Reihe „Wirtschaftsdaten kompakt“ von „Germany Trade and Invest (GTAI)“. Diese wird zweimal jährlich im Mai und November aktualisiert.

Weitere Informationen

Handel mit Deutschland

Brasiliens Außenhandelsbilanz ist positiv (Einfuhr 253 Mrd. vs. Ausfuhr von 340 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023). Die deutschen Einfuhren aus Brasilien hatten 2023 einen Umfang von etwa 8 Mrd. Euro. Die wichtigsten deutschen Importgüter aus Basilien sind Nahrungsmittel (34 Prozent) und Rohstoffe (28 Prozent). Die deutschen Ausfuhren nach Brasilien sind in den letzten Jahren gestiegen (von einem Wert von 10,5 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 12,8 Mrd. Euro in 2023). Die drei wichtigsten deutschen Exportgüter sind chemische Erzeugnisse (30,4 Prozent), Maschinen (24,2 Prozent), und Kfz und Kfz-Teile (11 Prozent). Aus brasilianischer Perspektive liegt Deutschland mit einem Anteil von 5,4 Prozent auf Platz 3 der Hauptlieferländer hinter China (22,2 Prozent) und den USA (15,9 Prozent) und vor Argentinien (4,9 Prozent). Brasilien nimmt bei den deutschen Ausfuhren Rang 23 ein, bei den deutschen Einfuhren Rang 30 (Quelle: Germany Trade & Invest (GTAI): Brasilien Wirtschaftsdaten kompakt, Dezember 2024).

2Zusammenfassung

2.1 Überblick zur Bildungs-, Forschungs- und Innovationslandschaft und -politik

Brasilien ist einer der weltweit wichtigen Standorte für Forschung und Entwicklung (FuE). MIt FuE-Ausgaben in Höhe von 36,4 Milliarden USD (kaufkraftbereinigt, Bezugsjahr 2021) belegt Brasilien im globalen Vergleich Rang 11 hinter Italien und vor Kanada (eigene Berechnungen auf der Basis der OECD- und UNESCO-Daten). In Bezug auf die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen platzierte sich Brasilien 2024 auf Rang 14 (Quelle: SCImago. SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved January 26, 2025, from www.scimagojr.com).

Auch wenn die absoluten Investitionen Brasiliens im weltweiten Vergleich hoch sind, liegt die FuE-Intensität, das heißt der Anteil der gesamten FuE-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) weiterhin bei nur etwa 1,2 Prozent und damit deutlich unter dem durchschnittlichen Anteil für diejenigen Industrieländer, die sich in der OECD zusammen geschlossen haben (siehe FuE-Indikatoren). Innerhalb von Lateinamerika nimmt Brasilien allerdings mit der FuE-Intensität von 1,2 Prozent eine Spitzenstellung mit großem Abstand vor allen anderen Ländern der Region ein. Auch andere Daten unterstreichen, dass Brasilien eine Führungsrolle in der Region zukommt: 62 Prozent der gesamten FuE-Ausgaben Lateinamerikas werden in Brasilien investiert. Mexiko und Argentinien folgen mit Anteilen von 11,6 und 8,9 Prozent erst mit weitem Abstand (siehe Bericht Ricyt 2024: El Estado de la Ciencia. Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericana e Interamericana, S. 18). Im Global Innovation Index (GII) 2024, in dem Innovationsleistungen der Länder weitgehend unabhängig von absoluten Größenordnungen bewertet werden, liegt Brasilien im weltweiten Vergleich auf Rang 50. Innerhalb von Lateinamerika hat Brasilien damit Chile überholt und platziert sich auf Rang 1.

Die brasilianische Forschungs- und Innovationspolitik wird von dem Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI) gestaltet. Zuständig für die Bildungspolitik des Landes ist das Ministerium für Bildung (Ministério da Educação, MEC). Das MEC ist neben der Schul- und Hochschulbildung auch für die Berufsbildung verantwortlich.

Es bestehen über 2.500 Einrichtungen für tertiäre Bildung in Brasilien. Der überwiegende Teil davon sind private Institutionen, die ein eingeschränktes Spektrum an Fächern anbieten (faculdades). Lediglich 293 davon haben den Rang einer Universität, die Qualität der 233 öffentlichen Universitäten gilt als sehr gut. In Brasilien legt die Verfassung fest, dass an öffentlichen Hochschulen (Universitäten, universitäre Zentren und faculdades) grundsätzlich keine Studiengebühren erhoben werden dürfen. Die Anzahl der Studienplätze ist jedoch beschränkt und der Zugang wird nach ausgewählten Kriterien wie den Ergebnissen einer national einheitlichen schulischen Abschlussprüfung, aber auch universitätseigenen Zugangsprüfungen (vestibular) gewährt (siehe OECD (2018), Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Brazil, S. 76). Im Ergebnis schreiben sich etwa 75 Prozent der Studierenden an privaten Hochschulen ein, an denen meist Gebühren erhoben werden. Zur Unterstützung vergibt der brasilianische Staat Stipendien.

Trotz des starken Wachstums der absoluten Studierendenzahlen auf 8,9 Millionen hat Brasilien im internationalen Vergleich noch erheblichen Nachholbedarf: Der Anteil der 25-34-Jährigen, die einen tertiären Bildungsgang abgeschlossen hatten, lag bis 2017 deutlich unter 20 Prozent. Erst 2018 wurde die 20-Prozentmarke überschritten, 2023 wurden 23,8 Prozent erreicht (siehe Bildungsindikatoren). Ein wichtiges bildungspolitisches Ziel Brasiliens unter dem Nationalen Bildungsplan ist es daher, den Anteil der Studierenden in der Altersgruppe der 18-24-Jährigen auf 33 Prozent zu steigern (siehe Plano Nacional de Educação 2014 - 2024, PNE).

In den Universitäten der südöstlichen und südlichen Bundesstaaten Brasiliens, v. a. in São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und Rio Grande do Sul, entsteht der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Produktion des Landes. Die drei wichtigsten Forschungsuniversitäten des Landes stehen in der Trägerschaft des Bundesstaates São Paulo. Hier gibt es auch bedeutende außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das Nationale Zentrum für Energie- und Materialforschung (CNPEM), das Institut für Technologieforschung São Paulo (IPT) oder das Nationale Weltraumforschungsinstitut (INPE). Kooperation International bietet ein Porträt zu der Hightech-Region São Paulo an.

Die Förderung von Forschung und Innovation in Unternehmen ist seit etwa einem Jahrzehnt Schwerpunkt der brasilianischen Forschungspolitik. Seit 2013 besteht die Brasilianische Agentur für Industrielle Forschung und Innovation EMBRAPII. Die in diesem Netzwerk zusammengefassten etwa 90 akkreditierten EMBRAPII-Einheiten können auf eine Finanzierung durch das EMBRAPII-Programm zurückgreifen, wenn sie Innovationsprojekte in Kooperation mit Unternehmen durchführen. Eine gemeinsame Initiative von Wissenschafts- und Industrieministerium unter dem Titel „Mais Inovação“ zielt seit 2023 auf die Beschleunigung der Innovation, die Straffung der Produktionsketten und die Gewährleistung der technologischen Autonomie des Landes ab. Bis 2026 sollen etwa 12 Milliarden Euro investiert werden.

Die Regierung Lula da Silva initiierte 2023 einen Prozess zur Formulierung der neuen Nationalen Strategie für Wissenschaft, Technologie und Innovation für den Zeitraum 2023-2030 (ENCTI, Estratégia Nacional de Ciência,Tecnologia e Inovação). Die Strategie wird unter breiter Beteiligung der Gesellschaft entwickelt, der Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die vorbereitenden Diskussionen sind in vier thematischen Achsen strukturiert: 1) Ausbau und Konsolidierung des nationalen Systems für Wissenschaft, Technologie und Innovation; 2) Reindustrialisierung und Innovation in Unternehmen; 3) Wissenschaft, Technologie und Innovation zur Unterstützung strategischer nationaler Projekte und 4) Wissenschaft, Technologie und Innovation für die Entwicklung der Gesellschaft. Übergeordnetes Ziel der Vorgänger-Strategie (ENCTI 2016 – 2022) war es, Grundlagen für eine Wissenschaftsgesellschaft in Brasilien zu legen und das brasilianische Wissenschaftssystem auszubauen.

Das Bildungsressort der aktuellen brasilianischen Regierung wird von Camilo Santana, das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation von Luciana Santos geleitet.

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Nachrichten

-

-

-

-

Links/Institutionen

Nachrichten

2.2 Überblick zur internationalen Kooperation

Für die internationale Zusammenarbeit sind das Bildungsministerium MEC sowie das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI) zuständig. Ein weiterer Akteur ist das brasilianische Außenministerium (MRE, Itamaraty), u.a. über die Abteilung für Wissenschaftskooperation (DCT) und ein Referat für die Bildungskooperation (DCE).

Die Zahlen von UNESCO und OECD erfassen die Studierenden, inklusive der Promovierenden, die einen Abschluss im Ausland anstreben. Diese Gruppe ist wie in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern verhältnismäßig klein. Insgesamt haben die 24.000 internationalen Studierenden in Brasilien einen Anteil von 0,25 Prozent an allen Studierenden (2 Prozent bei den Promovierenden). Die mehr als 87.000 Studierenden aus Brasilien, die im Ausland einen Abschluss anstreben, haben einen Anteil von 0,6 Prozent. Mit diesen Zahlen liegt das Land sehr deutlich unter den deutschen Werten (siehe Bildungsindikatoren).

Die wichtigsten Herkunftsländer der ausländischen Studierenden in Brasilien sind die USA, Kolumbien, Angola, Peru und Japan. Brasilianische Studierende bevorzugen für ein Studium im Ausland als Gastländer Argentinien, Portugal, die USA, Australien und Deutschland (Quelle: Wissenschaft weltoffen: Internationale Studierendenmobilität weltweit: Studierende in Brasilien nach Herkunftsländern und Studierende aus Brasilien nach Gastländern. Datengrundlage ist die UNESCO-Statistik, erfasst werden nur diejenigen Studierenden, die einen Abschluss im Ausland anstreben. Zu China als Gastland fehlen Daten).

In der internationalen Bildungs- und Forschungszusammenarbeit ist neben der Förderagentur für Hochschulbildung (CAPES) und dem Nationalen Forschungs- und Technologierat (CNPq) auch die Förderagentur des Bundesstaates São Paulo (FAPESP) ein wichtiger Akteur. Im Zeitraum von 2011-16 finanzierte die brasilianische Regierung Auslandsaufenthalte von über 90.000 brasilianischen Studierenden im Rahmen des Stipendienprogramms „Wissenschaft ohne Grenzen - Science without borders“. Seit 2017 fördert stellte die nationale Förderagentur für Hochschulbildung CAPES im Rahmen des Strukturprogramms CAPES-PRINT mit einem Schwerpunkt auf Postgraduiertenstudiengängen: Vor allem der wissenschaftliche Nachwuchs aus dem Ausland soll für Forschungsaufenthalte in Brasilien gewonnen werden.

Der Anteil der internationalen Ko-Publikationen an allen wissenschaftlichen Publikationen hat sich in Brasilien uneinheitlich entwickelt. Zwischen 1996 und 2010 ging der Anteil von 35,8 auf 23,7 Prozent zurück. Nachdem der Anteil seit 2013 wieder steigt, wurden 2024 38,8 Prozent erreicht. Zum Vergleich: In Deutschland ist – ähnlich wie in vielen anderen westlichen Industrieländern – die internationale Ko-Publikationsrate im selben Zeitraum von 30,8 Prozent auf 55 Prozent gewachsen (Quelle: SCImago. SJR — SCImago Journal & Country Rank June 10, 2025, from www.scimagojr.com).

Unter den fünf wichtigsten Ko-Publikationsländern der letzten drei Jahre liegen an erster Stelle die USA, gefolgt mit weitem Abstand von Großbritannien, Deutschland, Spanien und Portugal. China belegt Rang 10 und Indien Rang 13 (Quelle: Scopus database, Elsevier B.V., 2022-24, downloaded on February 12, 2025).

2024 und 2025 hat Brasilien den Ausbau der bilateralen Wissenschaftsbeziehungen mit Chile sowie den asiatischen Ländern China, Japan und Vietnam vorangetrieben. Dazu wurden eine Reihe von bilateralen Vereinbarungen getroffen.

Bereits 2004 wurde ein Abkommen zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit zwischen Brasilien und der Europäischen Union unterzeichnet, das 2007 in Kraft trat. Aktuelle Informationen können auf der Webseite der EU zur Kooperation mit Brasilien im Bereich Forschung und Innovation abgerufen werden. Einrichtungen aus Brasilien können sich an dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont Europa (2021-27) beteiligen und in Ausnahmefällen auch europäische Fördermittel erhalten. Um die Beteiligung Brasiliens zu erleichtern, hat die Europäische Kommission im November 2021 mit verschiedenen brasilianischen Fördereinrichtungen ein Abkommen zur Ko-Finanzierung geschlossen. Ähnliche Abkommen gab es bereits seit 2018 für das Vorgängerprogramm Horizont 2020 (2014-20). Bis Januar 2025 warb Brasilien unter Horizont Europa 2,83 Millionen Euro an europäischen Fördergeldern ein. Unter den insgesamt 95 Projekten, an denen sich das Land beteiligte, verzeichneten mit 59 Projekten knapp zwei Drittel auch eine deutsche Teilnahme (Quelle: eCORDA-Datenbank).

Eine weitere Variante europäisch-brasilianischer Kooperation betrifft die Verbindung verschiedener Fördertöpfe im Rahmen von themenbezogenen Public-Public Partnerships (P2Ps) (Übersicht ERA-LEARN Plattform) und dem bi-regionalen Netzwerk EU CELAC Interest Group (Vorgänger ERA-Net LAC). Die jüngste Förderbekanntmachung wurde 2025 veröffentlicht.

Die Zusammenarbeit von Eureka mit Brasilien begann bereits im Jahr 2018 und gewann während des portugiesischen Eureka-Vorsitzes 2021/22 an Fahrt. Am 2. Dezember 2024 wurde Brasilien in der kanadischen Botschaft in Berlin offiziell als 48. Land in das Eureka-Netzwerk für innovative und marktorientierte Forschung aufgenommen. Seitdem haben brasilianische Organisationen Zugang zu Finanzmitteln, wenn sie mit Organisationen aus den 47 anderen Eureka-Ländern zusammenarbeiten, und können von weiteren Eureka-Programmen profitieren: etwa zu Clustern, Netzwerkprojekten und im Rahmen von Globalstars.

Brasilien beteiligt sich an diversen internationalen Organisationen, die zur Bildung-, Forschungs- und Innovationspolitik in Lateinamerika kooperieren. Dazu zählen die UN - Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC/ CEPAL), die Vereinigung Südamerikanischer Länder (UNASUR), der MERCOSUR (Gemeinsamer Markt Südamerikas) sowie die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) und die Iberoamerikanische Staatenorganisation (OEI) , die teilweise eigene Programme im Bereich Forschung und Technologie und zur Ausbildung hoch qualifizierter Fachkräfte haben.

Neue Horizonte schafft die Zusammenarbeit mit den anderen BRICS-Ländern , insbesondere mit Russland, Indien, China und Südafrika. Seit 2016 haben die BRICS-Länder sechs Förderbekanntmachungen für prioritäre Themen unter einem gemeinsamen Rahmenprogramm für Wissenschaft, Technologie und Innovation veröffentlicht („BRICS STI FP“, Stand Januar 2023).

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Nachrichten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Links/Institutionen

Nachrichten

2.3 Überblick zur Kooperation mit Deutschland

Für Brasilien hat die Zusammenarbeit mit Deutschland in Bildung und Forschung einen hohen Stellenwert. Als Gastland für brasilianische Studierende wie auch als Ko-Publikationsland für wissenschaftliche Veröffentlichungen platziert sich Deutschland unter den Top 5 (siehe vorheriger Abschnitt).

Seit der Unterzeichnung des Regierungsabkommens zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit im Jahr 1969 haben sich zahlreiche und weitgefächerte Kooperationen entwickelt. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) stellt unter anderem über seine internationale Abteilung Mittel für die Zusammenarbeit mit Brasilien bereit.

Seit Dezember 2022 legt eine neue Rahmenbekanntmachung zur WTZ mit Lateinamerika maßgebliche Eckpunkte zu Zielen, Förderinstrumenten (beispielsweise Sondierung und Vernetzung, Forschungsprojekte, Partnerstrukturen) und inhaltlichen Schwerpunkten fest. Anträge können auf der Grundlage spezifischer Förderaufrufe gestellt werden, die das BMBF als Vorgänger des BMFTR seit Ende 2022 zu verschiedenen Ländern und Themen publiziert. Aus einem Förderaufruf im Rahmen von EUREKA-Globalstars werden seit Anfang 2024 zwei Projekte gemeinsam mit Brasilien gefördert. Die Innovationsvorhaben entwickeln auf künstlicher Intelligenz basierte Lösungen für Verkehr und saubere Luft in Städten. Zwei weitere, Ende 2023 veröffentlichte Förderaufrufe decken ebenfalls Kooperationen mit Brasilien ab: Ein Aufruf zur Förderung von langfristigen Partnerstrukturen für Forschung und Innovation in Lateinamerika sowie ein Aufruf zur Förderung von Sondierungs- und Vernetzungsmaßnahmen mit Partnern in Lateinamerika und der Karibik. In sechs dieser Vernetzungsmaßnahmen ist Brasilien das Zielland. Sie bereiten die Kooperationen in Themen der Gesundheitsforschung sowie der Agrarforschung vor und enden im dritten Quartal 2025. Seit Anfang 2025 wird der Aufbau einer bilateralen Partnerstruktur gefördert: Das Netzwerk BRIDGES etabliert sich als bilaterale Initiative zur Forschung und Entwicklung nachhaltiger Lösungen für Erneuerbare Energien und für die Energiespeicherung.

In den Fachabteilungen des Forschungsministeriums BMFTR werden etwa 20 FuE-Verbundprojekte in Kooperation mit Brasilien finanziert. Im Rahmen der Fördermaßnahme "Bioökonomie International" ist Brasilien eines der Schwerpunktländer, dazu kommen Forschungsprojekte zu Biodiversität, Ozeanen und Klima (Überblick zu bilateralen und multilateralen Projekten mit einer Förderung des BMFTR).

Das BMFTR beteiligt sich auch an Förderbekanntmachungen der EU-LAC-Interessengruppe (siehe unter Überblick zur internationalen Kooperation). Auf Initiative des Vorgängers des BMFTR und des argentinischen Ministeriums für Wissenschaft, MINCYT wurde die so genannte „EU-CELAC Interest Group“ ins Leben gerufen. DieGruppe vereinigt Förderorganisationen aus Lateinamerika, den Karibischen Ländern sowie aus der EU und den Mitgliedsstaaten. Die EU-LAC IG wird seit 2018 vom DLR-PT und der spanischen Stiftung für Wissenschaft und Technologie (FECYT) koordiniert. Die Gruppe fördert gemeinsame bi-regionale Kooperationsaktivitäten in Forschung, Wissenschaft und Innovation.

Die bilaterale WTZ wird auch vor dem Hintergrund der starken Präsenz deutscher Unternehmen in Brasilien durchgeführt. Unter den deutschen Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung (FuE) in Brasilien investieren, heben sich Siemens, Bosch und Bayer hervor (Weitere Informationen zu den FuE-Aktivitäten deutscher Unternehmen in Brasilien). Die Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer (AHK Brasilien) ist im Land mit drei Hauptniederlassungen (AHKs São Paulo, Rio de Janeiro und Porto Alegre) und weiteren Nebenstellen vertreten. Sie unterstützt auch die Bestrebungen deutscher Unternehmen, Ausbildungen nach deutschem Standard als duale Ausbildungen in Betrieb und Schule durchzuführen.

Deutsche Hochschulen sind wichtige internationale Partner der brasilianischen Universitäten. Der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) weist derzeit 655 offizielle Kooperationen zwischen Deutschland und Brasilien aus. 184 deutsche Hochschulen kooperieren mit 125 brasilianischen Hochschulen und 13 sonstigen Einrichtungen (Stand: 02/2025). Besonders aktiv unter den deutschen Bundesländern ist Bayern, dessen Partnerregion São Paulo ist. 2024 wurde eine Rahmenvereinbarung zwischen Bayern und São Paulo unterzeichnet. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) beherbergt bereits seit 2007 das Bayerische Hochschulzentrum für Lateinamerika (BAYLAT), das die Vernetzung von bayerischen und lateinamerikanischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen fördert. Die bayerische Technische Hochschule Ingolstadt unterstützt die bayerisch-brasilianische Technologiezusammenarbeit seit 2020 über das AWARE Center (Bavarian Center for Applied Research and Technology with Latin America).

Eine Hochschule, die sich auf brasilianischer Seite in der Kooperation mit Deutschland engagiert, ist die Bundesuniversität von Rio Grande do Sul (UFRGS), die zusammen mit einer weiteren Hochschule das Zentrum für Deutschland- und Europastudien (CDEA) beherbergt (siehe unten).

Zwischen 2019 und 2025 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mehr als 390 deutsch-brasilianische Projekte gefördert, von denen fast 150 kofinanziert wurden. Darunter sind auch Kooperationen, die mit einer geringen Anschubfinanzierung gestartet sind und sich über die Jahre zu langjährigen Netzwerken entwickelt haben. Eine wichtige Rolle nimmt die „Collaborative Research Initiative Smart Connected Manufacturing“ (CRI-SCMfg) ein, die mehr als 30 brasilianische und deutsche Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Industriepartner zusammenführt. Die Initiative baut seit 2020 auf der Arbeit ihres Vorgängers BRAGECRIM („Brazilian German Collaborative Research Initiative on Manufacturing Technology“) auf und bearbeitet Forschungsthemen aus den Bereichen Produktionstechnologie, Digitalisierung und „Industry 4.0“. Projekte werden von der DFG und der brasilianischen CAPES gefördert. Die DFG förderte zudem von 2011 bis 2020 gemeinsam mit der renommierten brasilianischen Stiftung zur Forschungsförderung im Bundesstaat São Paulo (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paul, FAPESP) das Internationale Graduiertenkolleg „Dynamische Phänomene in komplexen Netzwerken: Grundlagen und Anwendungen".

Die internationale Mobilität von und nach Brasilien wird durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), die DFG sowie die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) gefördert.

2023 (in Klammern die Zahlen für 2019 Pre-Covid) hat der DAAD unter eigenen Programmen Förderung für einen Aufenthalt in Brasilien an 348 (647) Studierende und Graduierte (inkl. Promovierende, Statusgruppen I-III) und 153 (230) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Hochschullehrkräfte (inkl. Post-Docs, Statusgruppe IV) aus Deutschland vergeben. In den gleichen Kategorien erhielten 796 (816) und 195 (147) Geförderte aus Brasilien eine Unterstützung des DAAD, um eine Aktivität im eigenen Land oder einen Auslandsaufenthalt, darunter auch Deutschlandaufenthalte, zu finanzieren.

Der DAAD führt auch die Geschäfte des Deutsche Wissenschafts- und Innovationshauses São Paulo (DWIH-SP, siehe unten). Er pflegt eine langjährige Zusammenarbeit mit der Förderagentur für Hochschulbildung, CAPES und dem Nationalen Forschungs- und Technologierat CNPq. Mit beiden Agenturen gibt es mehrere Abkommen und gemeinsame Auswahlverfahren. Um die CAPES-PRINT-Initiative (siehe vorheriger Abschnitt) zu unterstützen, hat der DAAD Stipendien für Forschungsaufenthalte an brasilianischen Hochschulen aufgelegt. Bedingung hierfür ist eine strategische Partnerschaft zwischen der deutschen Heimatuniversität der Promovierenden und der brasilianischen Institution. Seit 2018 besteht ein Abkommen zwischen dem DAAD und der Förderstiftung im Bundesstaat São Paulo FAPESP. Dieses Abkommen ermöglicht die Finanzierung von bilateralen Projekten über zwei Jahre, die gemeinsam von Forschungsteams in Deutschland und in São Paulo in allen Wissensgebieten durchgeführt werden.

Die AvH fördert Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aller Fächer und Länder, die mit Hilfe von Forschungsstipendien und -preisen in Deutschland tätig werden. Dank einer besonderen Vereinbarung mit der Förderagentur für Hochschulbildung CAPES finanzieren die AvH und CAPES gemeinsam das Capes-Humboldt-Forschungsstipendienprogramm, das in Brasilien das Humboldt-Forschungsstipendienprogramm ersetzt. 2023 vergab die AvH 27 Forschungsstipendien an Geförderte aus Brasilien.

Das Bundeswirtschaftsministerium (aktuelle Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWE) führt unter dem Zentralen Innovationsprogramm (ZIM) Ausschreibungen für deutsch-brasilianische Kooperationsprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) durch. Seit 2020 ist Brasilien Mitglied des Fördernetzwerks IraSME (International research activities by small and medium-sized enterprises). In diesem Netzwerk wird das Land von EMBRAPII vertreten, der staatlichen Brasilianischen Gesellschaft für Forschung und Industrielle Innovation.

Die großen deutschen Forschungsorganisationen Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) sind vor Ort in Brasilien präsent (siehe unten). Für die FhG ist Brasilien ein wichtiger Markt. Fraunhofer-Einrichtungen, wie das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) waren unter anderem in die Beratung beim Aufbau neuer Innovationsstrukturen in Brasilien mit einbezogen. 2023 beherbergte die MPG 227 brasilianische Nachwuchs- und Gastforschende und sie führte 56 Projekte mit Partnern in Brasilien durch (Portal MPG Lateinamerika – Brasilien). Verschiedene Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten, zum Teil seit vielen Jahren und in zahlreichen Projekten, mit brasilianischen Partnern zusammen.

Es folgt eine Auswahl von Einrichtungen vor Ort, die die deutsch-brasilianische Kooperation tragen und unterstützen:

- Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus São Paulo (DWIH-SP) wurde 2012 eröffnet. Zu den Unterstützern zählen deutsche Förderagenturen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen, wie zum Beispiel die Freie Universität Berlin (FU Berlin) oder die Technische Universität München (TUM). Die Geschäftsführung liegt beim DAAD. Das DWIH-SP informiert über deutsche Wissenschaft und Forschung und wirbt in Brasilien für die Zusammenarbeit mit innovativen deutschen Organisationen und Firmen. Es ist in direkter Nachbarschaft zur Hauptgeschäftsstelle der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer (AHK Brasilien) untergebracht und kooperiert eng mit dieser.

- Die DAAD-Außenstelle Rio de Janeiro, wurde 1971 gegründet.

- Das Fraunhofer Liaison Office in São Paulo, das 2012 gegründet wurde, befindet sich im selben Gebäude wie das DWIH und die AHK.

- Mit der Einrichtung eines „Fraunhofer IPK Project Office for Advanced Manufacturing“ in den Räumlichkeiten des Aeronautics Institute of Technology (ITA) im Jahr 2023 in São Jose dos Campos soll die vorteilhafte Projektabwicklung über die ITA Forschungsstiftung vor Ort beworben werden. Die strategische Zusammenarbeit zielt unter anderem darauf ab, die Akquisition und Durchführung strategischer F&E-Projekte mit der brasilianischen Industrie in Marktsegmenten wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Öl und Gas, Energie und Metallverarbeitung sowie im Agrarsektor zu ermöglichen.

- Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung – IVV hat mit der „Fraunhofer Innovation Platform for New Food Systems“ (FIP-NFS@ITAL) am Lebensmitteltechnologieinstitut ITAL in Campinas (Bundesstaat São Paulo, Brasilien) seit 2013 eine Arbeitsgruppe installiert, die sich mit der Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe und Lebensmittel sowie mit der Nutzung von biogenen Roh- und Reststoffen für industrielle Anwendungen befasst.

- Ein Flaggschiffprojekt der deutsch-brasilianischen Kooperation in der Grundlagenforschung ist der 325 Meter hohe Klimamessturm Amazon Tall Tower Observatory (ATTO), an dem das Max-Planck-Institut für Chemie, das Max-Planck-Institut für Biogeochemie, das brasilianische Bundesinstitut für Amazonasforschung INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) und die Universität des Staates Amazonas (Universidade do Estado do Amazonas, UEA) beteiligt sind. Ziel ist es, mit Hilfe von neuen Messdaten Rückschlüsse zur Bedeutung des Regenwaldes für die Chemie und Physik der Atmosphäre zu ziehen. ATTO wurde 2015 in Betrieb genommen. Das deutsche Forschungsministerium fördert die Initiative ATTO seit 2010 mit bisher circa 14 Millionen Euro inklusive der Aktivitäten der Max-Planck-Gesellschaft. Im April 2025 startet eine weitere dreijährige Phase der Forschungsförderung am Klimamessturm.

- Das Zentrum für Deutschland- und Europastudien (Centros de Estudos Europeus e Alemães, CDEA) ist ein wissenschaftliches Lehr-, Forschungs- und Informationszentrum, welches vom DAAD mit Mitteln des Auswärtigen Amts gefördert und an der Päpstlich-Katholischen Universität von Rio Grande do Sul (PUCRS) sowie der Bundesuniversität von Rio Grande do Sul (UFRGS) angesiedelt ist. Schwerpunkte sind die Geistes-, Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.

- Seit 2017 wird „Mecila“, ein Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences von Seiten des deutschen Forschungsministeriums (BMFTR seit Mai 2025) gefördert. Unter dem Oberthema „Conviviality in Unequal Societies: Perspectives from Latin America“ untersucht Mecila Formen und Konflikte des sozialen, politischen, religiösen und kulturellen Zusammenlebens in Lateinamerika und der Karibik unter Ungleichheitsbedingungen. Der Hauptsitz des Forschungszentrums befindet sich an der Universität von São Paulo, wo auch seine Hauptaktivitäten stattfinden. Die Koordination auf deutscher Seite hat die Freie Universität Berlin inne. Die gleichberechtigten Partner in Deutschland, Argentinien und Mexiko tragen dazu bei, die Aktivitäten des Zentrums regional zu streuen und sichtbarer zu machen.

Weitere InformationenAbkommen

Bekanntmachungen

-

-

-

-

Links/Institutionen

-

DWIH - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus São Paulo

-

DAAD: Brasilien – Länder- und Programminformationen zu Hochschulen

-

Fraunhofer weltweit: Brasilien – Programminformationen

-

AHK - Deutsch-Brasilianische Industrie-und Handelskammer

-

BIBB-GOVET: Brasilien – Länder- und Projektinformationen zur Berufsbildung

Nachrichten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abkommen

Bekanntmachungen

Links/Institutionen

- DWIH - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus São Paulo

- DAAD: Brasilien – Länder- und Programminformationen zu Hochschulen

- Fraunhofer weltweit: Brasilien – Programminformationen

- AHK - Deutsch-Brasilianische Industrie-und Handelskammer

- BIBB-GOVET: Brasilien – Länder- und Projektinformationen zur Berufsbildung

Nachrichten

3Bildungs-, Forschungs- und Innovationslandschaft und –politik

3.1 Bildungslandschaft

Indikatoren für Bildung

|

Indikator |

Brasilien |

Deutschland |

OECD-Gesamt |

Stand |

|---|---|---|---|---|

|

Anteil internationaler abschlussorientierter Studierender aus dem Land [Prozent]* |

0,62 |

4,08 |

1,79 |

2022 |

|

Anzahl Studierender im Tertiärbereich insgesamt [Mio.]1 |

9,769 |

3,363 |

- - |

2022 |

|

Anteil internationaler abschlussorientierter Studierender im Land [Prozent]** |

0,25*** |

12,00 |

- - |

2022 |

|

Anzahl Promovierender insgesamt |

133.062 |

200.307 |

- - |

2022 |

|

Anteil internationaler abschlussorientierter Promovierender im Land [Prozent]** |

2,07*** |

22,79 |

- - |

2022 |

|

Anteil 25- bis 34-Jähriger mit einem Abschluss im Tertiärbereich [Prozent] |

23,84 |

38,51 |

47,57 |

2023 |

|

Anteil an neuen Studienabschlüssen in Mathematik, Statistik und Naturwissenschaften [Prozent] |

1,76 |

7,93 |

5,45 |

2021/22/22 |

|

Anteil an neuen Studienabschlüssen in Ingenieurswissenschaften, Fertigung und Konstruktion [Prozent] |

9,89 |

22,53 |

13,60 |

2021/22/22 |

|

PISA-Ergebnisse: Lesen [Punktzahl (Platzierung)] |

410 (52) |

480 (21) |

472 |

2022 |

|

PISA-Ergebnisse: Mathematik [Punktzahl (Platzierung)] |

379 (65) |

475 (24) |

485 |

2022 |

|

PISA-Ergebnisse: Naturwissenschaften [Punktzahl (Platzierung)] |

403 (61) |

492 (22) |

476 |

2022 |

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

Schulen und Hochschulen

Für Kinder zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr besteht allgemeine Schulpflicht. Schulpflichtigen brasilianischen Kindern steht verfassungsgemäß das Recht auf kostenlose Grundschulbildung zu. Das primäre und sekundäre Bildungsprogramm in Brasilien umfasst 12 Jahre:

- Primarstufe (ensino fundamental, 9 Jahre, Alter 6-14 Jahre)

- Sekundarstufe (ensino médio, 3 Jahre, Alter 15-17 Jahre).

Die Schulbildung wird sowohl in privaten als auch in öffentlichen Schulen angeboten. Etwa 62 Prozent der Schulen werden von den Kommunen und 17 Prozent von den Bundesstaaten und 21 Prozent von privaten Einrichtungen getragen. Die Hochschulreife wird nach mindestens zwölf Schuljahren, frühestens aber im Alter von 17 Jahren erreicht.

In Brasilien gibt es etwa 116.000 Schulen der Primarstufe und etwa 28.000 Schulen der Sekundarstufe. Über 36 Mio. junge Brasilianerinnen und Brasilianer gehen zur Schule. Derzeit beträgt der durchschnittliche Schultag in Brasilien nur 4,5 Stunden (zum Vergleich: in Industrieländern liegt der durchschnittliche Schultag bei bis zu 8 Stunden). In der Sekundarstufe sollen vermehrt Ganztagsschulen eingeführt werden.

Die Qualität der Schulbildung in Brasilien wird als gering eingestuft. In internationalen Vergleichsstudien zum Ausbildungsstand von Schülern gehört Brasilien zu den Schlusslichtern (PISA 2015: zwischen Rang 59 und 65).

In Brasilien gibt es 2.580 Einrichtungen für Hochschulbildung, mehr als 85 Prozent (2.264) der Hochschulen sind privat. Im Einzelnen existieren 316 öffentliche Hochschuleinrichtungen, darunter 108 Bundesuniversitäten (Universidades Federais), 138 von den einzelnen Bundesstaaten finanzierte Universitäten (Universidades Estaduais) und 57 von Gemeinden getragene Universitäten (Universidades Municipais). (siehe DAAD (2024) Brasilien, Kurze Einführung in das Hochschulsystem und die DAAD Aktivitäten, S. 3)

Der größte Teil der Hochschulen fällt in die Kategorie "Faculdades" (Colleges). Diese überwiegend privaten Colleges bieten nur wenige Studienfächer an, die Qualität der Lehre entspricht nicht deutschen Hochschulstandards und es findet keine nennenswerte Forschung statt. Die meisten privaten Colleges sind profitorientiert.

Demgegenüber ist die Qualität der Lehre (und der Forschung) in den 316 öffentlichen Universitäten sehr gut. Der größte Teil der Forschung in Brasilien findet an diesen Universitäten statt. Die öffentlichen Universitäten genießen wissenschaftlich-didaktische und finanzielle Autonomie. Sie beziehen ihre Mittel je nach Trägerschaft zu unterschiedlichen Teilen aus nationalen oder bundesstaatlichen Quellen.

Neben den öffentlichen Hochschulen gibt es private Universitäten. Sie müssen vom Bildungsministerium anerkannt werden und haben nur begrenzten Zugang zu öffentlichen Mitteln. Die meisten privaten Universitäten haben einen kommerziellen Schwerpunkt und konzentrieren sich auf die Lehre. Einige wenige private Universitäten, wie die sieben in katholischer Trägerschaft (PUC), sind darüber hinaus auch in der Forschung aktiv und wichtige Akteure der brasilianischen Forschungslandschaft.

In Brasilien legt die Verfassung fest, dass an öffentlichen Hochschulen (Universitäten und Colleges) grundsätzlich keine Studiengebühren erhoben werden dürfen. Die Anzahl der Studienplätze an öffentlichen Hochschulen ist jedoch beschränkt und der Zugang wird nach ausgewählten Kriterien gewährt. In den letzten Jahren hat sich die national einheitliche schulischen Abschlussprüfung, das Exame Nacional de Estudantes de Ensino Médio (ENEM) als Hochschulzugangsprüfung durchgesetzt. Verschiedene Hochschulen führen jedoch weiterhin dezentral eine eigene Aufnahmeprüfung (vestibular) durch. Praktisch alle staatlichen Stipendien sind an den Nachweis der ENEM-Prüfung gebunden. Im Ergebnis schreiben sich etwa 75 Prozent der Studierenden an privaten Hochschulen ein, an denen meist Gebühren erhoben werden. Zur Unterstützung vergibt der brasilianische Staat Stipendien und staatliche Studien-Kredite, die auch für das Studium an privaten Hochschulen vergeben werden.

Das reguläre Studium bis zum ersten Abschluss dauert im Schnitt fünf Jahre (bacharelado), Im Anschluss ist ein Master-Abschluss (mestrado) nach zwei Jahren möglich, für eine Promotion werden vier Jahre benötigt. Während die Anzahl der Studierenden 2009 unter 6 Millionen betrug, waren 2023 über 9,9 Mio. Studierende in Brasilien in tertiären Bildungsgängen eingeschrieben (siehe Bildungsindikatoren). Die Entwicklung wurde durch einen massiven Ausbau der privaten, aber auch der öffentlichen Hochschulen möglich. Derzeit verlassen über 1 Mio. Brasilianerinnen und Brasilianer jährlich die Hochschulen mit einem Bachelor- oder Masterabschluss. Über 16.000 Absolventen bekommen jährlich einen Doktorgrad verliehen.

Trotz des großen Wachstums der absoluten Studierendenzahlen hat Brasilien im internationalen Vergleich noch erheblichen Nachholbedarf: Der Anteil der 25-34-Jährigen, die einen tertiären Bildungsgang abgeschlossen hatten, lag bis 2017 deutlich unter 20 Prozent (OECD-Durchschnitt bei über 40 Prozent). Erst 2018 übertraf Brasilien die 20-Prozentmarke (siehe Bildungsindikatoren). Ein wichtiges bildungspolitisches Ziel Brasiliens ist daher, die Anzahl der Studierenden und der Postgraduierten sowie den Anteil der Studierenden an der Altersgruppe der 18-24-Jährigen zu steigern (siehe unter Bildungspolitische Ziele und Programme).

Berufliche Bildung

Die Berufsausbildung wird in Brasilien überwiegend an Technischen Schulen (Escolas Técnicas) und in verschiedenen Berufsbildungszentren angeboten. Kurse zur beruflichen Bildung auf der Fachstufe (CNCT) werden landesweit von mehr als 3.500 beim Bildungsministerium anerkannten Einrichtungen angeboten. Die Bildungseinrichtungen werden entweder öffentlich oder von privaten gemeinnützigen Institutionen getragen. Es besteht keine klare Trennung zu Hochschuleinrichtungen. Zum Teil werden Studiengänge und Berufsbildungskurse an der gleichen Einrichtung angeboten. Dabei gibt es eine große Zahl unterschiedlicher Modelle:

- Technische Schulen (Escolas Técnicas): Technische Schulen sind meist in öffentlicher Trägerschaft, entweder auf nationaler, bundesstaatlicher oder munizipaler Ebene. In den Technischen Schulen wird die sekundäre Schulbildung mit einer beruflichen Ausbildung der Fachstufe verknüpft. In einigen Fällen sind die Technischen Schulen an nationale Universitäten angegliedert.

- Bundesinstitute für Bildung, Wissenschaft und Technologie (Institutos Federais): Die Institutos Federais sind öffentliche Einrichtungen in nationaler Trägerschaft in denen sekundäre Schulbildung verbunden mit beruflicher Ausbildung auf der Technologischen Stufe angeboten wird. Die Institutos Federais sind im Netzwerk für Berufliche, Wissenschaftliche und Technologische Ausbildung (Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) zusammengefasst. Darüber hinaus werden an den Institutos Federais Kurse der Hochschulbildung angeboten. Die Einrichtungen werden in Brasilien als Hochschulen klassifiziert.

- Ausbildungszentren von SENAI, SENAC und SENAR: Der weitaus größte Teil des Berufsbildungsangebotes in Brasilien wird von gemeinnützigen Einrichtungen getragen. Die Institutionen des „System S“ bieten in ihren Zentren eine breite Zahl von Ausbildungskursen an. Dabei ist der Nationale Dienst für Industrielle Ausbildung (Servico Nacional de Aprendizaqem Industrial, SENAI) für Industrieberufe, der Nationale Dienst für Ausbildung im Handel (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC) für Tätigkeiten in Handel und Dienstleistung, und der Nationale Dienst für Ausbildungen im Ländlichen Raum (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR) für land- und forstwirtschaftliche Ausbildung zuständig. In den genannten Ausbildungszentren werden darüber hinaus zum Teil auch Hochschulkurse angeboten. Der SENAI bietet sogar Promotionskurse an.

In Brasilien wird grundsätzlich zwischen Beschäftigung (Ocupação) und Beruf (Profissão) unterschieden. Der größte Teil der beruflichen Tätigkeiten fällt unter den Begriff "Beschäftigung" und bedarf deshalb keiner formalen Ausbildung. Die hierunter geführten Tätigkeiten (ca. 3.800) sind in der brasilianischen Klassifikation für Beschäftigungen (CBO) des Ministeriums für Arbeit festgelegt.

Daneben gibt es ca. 80 Berufe, für die eine staatlich anerkannte Ausbildung absolviert werden muss. Dazu gehören Berufe z.B. in den Bereichen Chemie, Handel, Informatik, Umwelt etc.

Allgemein werden in der beruflichen Ausbildung drei Ebenen unterschieden:

- Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen mit geringer schulischer Vorbildung

- Fachstufe: Berufliche und technische Ausbildung mittleren Niveaus für Jugendliche und Erwachsene mit schulischer Vorbildung und Oberschulabschluss (nível técnico)

- Technologische Stufe: Berufliche und technische Ausbildung auf hohem nicht-universitärem Niveau für Jugendliche und Erwachsene mit Gymnasialbildung (nível tecnológico).

Weitere Informationen

Weiterbildung

Die meisten der höheren Bildungseinrichtungen in Brasilien bieten Weiterbildungsmaßnahmen an. Nach brasilianischem Recht (Gesetz Nr. 9.394/1996) dürfen sie diese in den Fächern anbieten, in denen auch grundständige Studiengänge angeboten werden.

Das Angebot an Weiterbildung an Hochschulen, sogenannte „pós-graduação“, umfasst über 8.800 verschiedene Kurse. 85 Prozent dieser Kurse werden von den „faculdades" angeboten, Hochschulen mit eingeschränktem Fächerangebot, ohne Promotionskurse.

Eine typische Weiterbildung ist der Erwerb des MBA – Master of Business Administration. Die Dauer der sogenannten pós-graduação muss mindestens 360 Unterrichtsstunden betragen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am Ende ein Zertifikat, aber kein Diplom. Absolventinnen und Absolventen mit einem Abschluss für Industrieberufe des SENAI (Servico Nacional de Aprendizaqem Industrial) können pós-graduação-Kurse bei dem Nationalen Dienst für Ausbildung im Handel (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC) belegen; hier werden technische Kurse und Verwaltungskurse angeboten.

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

3.2 Forschungs- und Innovationslandschaft

FuE-Indikatoren

|

Indikator |

Brasilien(1) |

Deutschland(2) |

OECD-Gesamt(2) |

Stand |

|---|---|---|---|---|

|

Nationale FuE-Ausgaben [Mio. USD*] |

36.380 |

174.857 |

2.105.759 |

2020/22/22 |

|

FuE-Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) [Prozent] |

1,2 |

3,1 |

2,7 |

2020/22/22 |

|

Anzahl der Forschenden (Vollzeitäquivalente) |

179.989 |

484.823 |

6.117.391 |

2014/22/22 |

|

Anzahl der Forschenden (VZÄ) je 1000 Beschäftigte |

1,7 |

10,6 |

9,9 |

2014/22/22 |

|

Anteil internationaler Ko-Patente an Patentanmeldungen unter dem Vertrag über Patentzusammenarbeit (PCT) [Prozent](3) |

24,6 |

19,4 |

8,2 |

2020 |

FuE-Finanzierung

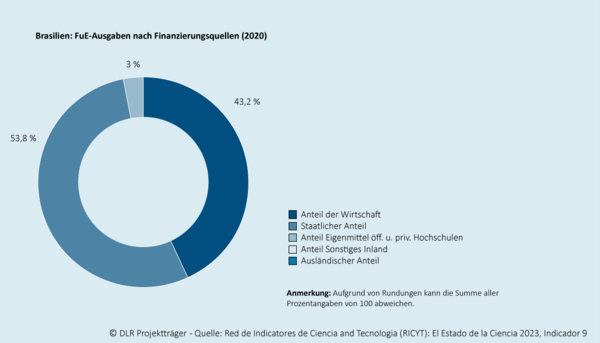

Im OECD-Raum, der überwiegend Länder mit hohem Einkommen umfasst, finanziert die inländische Wirtschaft fast zwei Drittel der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (OECD Gesamt 65 Prozent, Deutschland 63 Prozent). Die Anteile betragen für den Staat lediglich 23 und 30 Prozent und für das Ausland 7 Prozent (OECD Gesamt und Deutschland).

Nach den Daten der lateinamerikanischen Organisation RICYT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana) ist der brasilianische Staat weiterhin vor der inländischen Wirtschaft die wichtigste Finanzierungsquelle von FuE, wie es für Länder mit mittlerem Einkommen wie Brasilien (Weltbank) typisch ist. Im Jahr 2020 entsprechen die Anteile von Wirtschaft und Staat ungefähr der Verteilung im Jahr 2012. Zwischenzeitlich hatte es allerdings deutliche Schwankungen gegeben, mit wachsenden Anteilen des brasilianischen Staates 2017 und deutlich zurückgehenden Anteilen 2019, als Wirtschaft und Staat in Brasilien fast gleichauf lagen (siehe Bericht Ricyt 2023: El Estado de la Ciencia. Indicador 9, S. 99).

FuE-Durchführung

Zur Aufteilung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf verschiedene Durchführungssektoren (Unternehmen, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) stellt Brasilien bisher keine Daten bereit.

Forschungs- und Förderorganisationen

Der zentrale Akteur im brasilianischen Forschungs- und Innovationssystem ist das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaçaõ, MCTI). Dem Ministerium unterstehen wichtige Forschungseinrichtungen des Landes sowie zwei Fördereinrichtungen für Forschung und Innovation.

Die Forschungseinrichtungen des MCTI sind in der Grundlagenforschung, Forschung zu den großen Naturräumen Brasiliens und Großtechnologien wie Kernenergie sowie Luft- und Raumfahrt aktiv. Grundlagenforschung betreibt das Brasilianische Zentrum für Physikalische Forschung (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF), das 1949 gegründet wurde. Das CBPF soll ab dem Jahr 2025 eine wachsende Rolle in der Technologieforschung übernehmen. Dazu wurden neue Labore für Künstliche Intelligenz und Quantenforschung eröffnet (siehe unter Fachliche Stärken). Zudem erhält das CBPF einen neuen Standort im Technologiepark der Universität von Rio de Janeiro (UFRJ).

Besondere Natur- und Wirtschaftsräume liegen im Fokus des Nationalen Instituts für die Erforschung Semiarider Gebiete (Instituto Nacional do Semiárido, INSA) und des Nationalen Instituts für Amazonasforschung (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA). Zu den Forschungsschwerpunkten des INPA, das 1954 gegründet wurde, gehören die Fauna und Flora des tropischen Regenwaldes, soziokulturelle Aspekte und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen durch die regionale Bevölkerung. 2013 wurde das brasilianische Institut für Meereskunde (Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, INPO) gegründet. Für die Überwachung und Warnung vor Naturkatastrophen ist das Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) zuständig. Die Arbeit des Zentrums hat vor dem Hintergrund von Extremwettereignissen wie Starkregen und großflächigen Überschwemmungen an Bedeutung gewonnen.

Das Nationale Institut für Raumfahrtforschung (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE) ist seit 1971 aktiv. Zur Umsetzung des brasilianischen Weltraumprogramms kooperiert das INPE seit 1994 mit der Brasilianischen Agentur für Raumfahrt (Agência Espacial Brasileira, AEB), die als autonome Behörde ebenfalls mit dem MCTI verbunden ist.

Das Nationale Zentrum für Energie- und Materialforschung (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Material, CNPEM) stellt das administrative Dach für vier der nationalen Forschungszentren in Campinas dar: Die Forschungsgebiete erstrecken sich auf Bioethanol (Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, CTBE), Synchrotronstrahlen (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS), Lebenswissenschaften (Laboratório Nacional de Biotecnologia, LNBio) sowie Nanotechnologie (Laboratório Nacional de Nanotecnologia, LNNano).

Das brasilianische Nationale Technologieinstitut (Instituto Nacional de Tecnologia, INT) unterhält als industrienahe Forschungseinrichtung über 20 Labore zur technologischen Forschung und ist darüber hinaus in der Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Qualitätssicherung und Umweltschutz aktiv.

Der Nationale Dienst für Industrielle Ausbildung (SENAI, siehe unter Berufliche Bildung) verfügt über ein Netzwerk von etwa 60 Technologieinstituten (Institutos SENAI de Tecnologia), um Industrieunternehmen zu beraten und technologische Unterstützung anzubieten. Inspiriert von dem Modell Fraunhofer, wurde zusätzlich ein Netzwerk fachlich spezialisierter SENAI-Innovationsinstitute (Institutos SENAI de Inovação) aufgebaut. Die Innovationseinrichtungen wurden von 2012 bis 2021 im Rahmen einer strategischen Kooperation des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) mit SENAI gegründet. Die 26 Institute sind in vier Gruppen unterteilt: Informations- und Kommunikationstechnologien; Chemische Technologien (einschließlich Biotechnologie) Materialien und Strukturen (einschließlich Nanotechnologien) sowie Materialverarbeitung.

Ressortforschung spielt auch in Brasilien eine wichtige Rolle. Wie in vielen anderen Ländern verfügen in Brasilien das Ministerium für Landwirtschaft, das Ministerium für Umwelt und das Ministerium für Gesundheit über eigene Einrichtungen. Die Brasilianische Agentur für Agrarforschung (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, EMBRAPA) ist die zentrale Forschungseinrichtung für Land- und Forstwirtschaftliche Forschung (siehe unter Agrar- und Biowissenschaften).

Eine traditionelle Forschungseinrichtung des Ministeriums für Umwelt ist der Botanische Garten von Rio de Janeiro (Jardim Botânico do Rio de Janeiro, JBRJ). Weitere Einrichtungen, die Schnittstellen zur Forschung und Innovation haben, sind: das Brasilianische Institut für Umwelt und Erneuerbare Natürliche Ressourcen (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama), die Nationale Wasserbehörde (Agência Nacional das Águas, ANA), der Brasilianische Forstdienst (Serviço Florestal Brasileiro, SFB) und das Institut Chico Mendes zur Erhaltung der Artenvielfalt (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio).

Die Stiftung Oswaldo Cruz (Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ) ist dem Gesundheitsministerium nachgeordnet. Die Aufgaben von FIOCRUZ sind breit gefächert: die Stiftung führt sowohl medizinische Grundlagenforschung als auch klinische Forschungen als auch Studien im Bereich des öffentlichen Gesundheitsmanagement („Public Health“) durch (siehe unter Gesundheitsforschung). Weiterhin untersteht dem Gesundheitsministerium ein klinisches Forschungszentrum, das auf Krebserkrankungen spezialisiert ist (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, INCA).

Brasilien verfügt über bedeutende Vorkommen von Erdöl und Erdgas, und der Energiebedarf im Land nimmt stark zu. Das Thema Energie ist deshalb Gegenstand intensiver Forschung. Das Ministerium für Bergbau und Energie (Ministério de Minas e Energia, MME) wird bei der Ausarbeitung der Energiepolitik durch die Agentur für Energieforschung (Empresa de Pesquisa Energética, EPE) unterstützt. Mit dem Energieministerium verbunden sind außerdem das staatliche Elektroenergieunternehmen ELETROBRAS und das halbstaatliche Energieunternehmen PETROBRAS (siehe nächster Abschnitt).

Die wichtigste brasilianische Forschungseinrichtung für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) war als Forschungszentrum der TELEBRAS ebenfalls einem Ministerium unterstellt. Im Zuge der Deregulierung des Sektors 1998 wurde das Zentrum für Wissenschaft und Entwicklung im Telekommunikationsbereich (Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPqD) in eine private Stiftung umgewandelt. Ein weiterer wichtiger Akteur ist das 1980 gegründete Nationale Labor für wissenschaftliche Datenverarbeitung (Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC). Seit 1988 hat das Institut seinen Sitz in Petropolis (Bundesstaat Rio de Janeiro) und beherbergt seit 2016 den Santos Dumont Supercomputer.

Beispiele für Forschungseinrichtungen der Bundesstaaten sind:

- Das Technologieforschungsinstitut des Bundesstaates São Paulo (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT) ist seit mehr als 50 Jahren in der angewandten Forschung in den Bereichen Energie (Öl, Gas und Biotreibstoffe), Transport (Luftfahrt, Schifffahrt, Straßenbau, Pipelines u.a.), Materialforschung und Chemie sowie Infrastruktur tätig. Es ist dem Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation des Bundesstaates São Paulo nachgeordnet. Das IPT arbeitet als öffentliche Industrieforschungseinrichtung anwendungsorientiert, etwa 30 Prozent des Budgets werden von Forschungsaufträgen aus der Wirtschaft getragen.

- Das Instituto Butantan ist ein weltweit anerkanntes Zentrum der biomedizinischen Forschung. Das Institut liegt in direkter Nachbarschaft zur Universität von São Paulo und ist dem Gesundheitsministerium des Bundesstaates São Paulo nachgeordnet.

- Die Stiftung Wissenschaft und Technologie (Fundação de Ciência e Tecnologia, CIENTEC) ist die Forschungseinrichtung des Bundesstaates Rio Grande do Sul.

Alle drei Institutionen sind sowohl national wie international tätig und gehören zu den wichtigsten Partnern für die internationale Kooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Bildung.

Wettbewerbliche FuE-Förderung der Bundesregierung

Das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MCTI) und das Ministerium für Bildung (MEC) verfügen über eigene Einrichtungen zur Forschungsförderung. Die Institutionen sind sowohl national wie international tätig und gehören zu den wichtigsten Partnern für die internationale Kooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Bildung.

Forschende und der wissenschaftliche Nachwuchs an Hochschulen werden überwiegend durch die Einrichtungen CAPES und CNPq gefördert. Die Förderprogramme dieser Einrichtungen stehen jedoch auch weiteren Forschungseinrichtungen offen.

Die Förderagentur für Hochschulbildung (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES) ist dem Bildungsministerium nachgeordnet. Ein Großteil der Förderung wird im Rahmen von Stipendien vergeben. CAPES steht ein Budget von etwa 0,8 Mrd. Euro jährlich zur Verfügung. Das Angebot richtet sich überwiegend an Universitäten.

Der Nationale Forschungsrat (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) des MCTI finanziert Stipendien und Forschungsprojekte in Höhe von bisher etwa 300 Mio. Euro jährlich. Gefördert werden überwiegend Hochschulen, bzw. Forschende und Studierende an Universitäten, aber auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Forschung in Unternehmen wird vor allem durch die Förderagentur für Studien und Projekte (Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP) unterstützt. FINEP ist dem MCTI nachgeordnet. Der Organisation steht ein jährliches Budget von etwa 1 Mio. Euro zur Verfügung, das zu einem großen Teil in Form von Krediten vergeben wird. Neben Unternehmen können auch Forschungseinrichtungen eine Förderung erhalten. FINEP konzentriert sich dabei auf die Formulierung und Implementierung von Technologie-Projekten in Brasilien und hat sich zur Zentrale eines Innovationsnetzes entwickelt.

Die Brasilianische Agentur für Industrielle Forschung und Innovation (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, EMBRAPII), die 2013 gegründet wurde, folgt einem besonderen Modell: Der Kreis der Fördermittelempfänger ist auf akkreditierte außeruniversitäre Einrichtungen und Hochschulen beschränkt. Diese erhalten für Projekte der unternehmensnahen Forschung Förderung durch das Wissenschafts- und Bildungsministerium. EMBRAPII-Projekte müssen außerdem von den beteiligten Unternehmen mitfinanziert werden (siehe unter Forschungs- und innovationspolitische Ziele und Programme).

Wettbewerbliche FuE-Förderung Bundesstaaten

Die öffentliche Forschungsförderung in den Bundesstaaten liegt im Kompetenzbereich der bundesstaatlichen Ministerien für Wissenschaft und Technologie, die wiederum in den meisten Bundesstaaten auf Stiftungen zur Forschungsförderung (Fundações de Amparo a Pesquisa, FAPs) zurückgreifen können. Alle 27 brasilianischen Bundesstaaten verfügen über eine FAP oder eine vergleichbare Stiftung. Die Forschungsförderung der FAPs konzentriert sich in der Regel auf Stipendien und Forschungsbeihilfen für Postgraduierte. Zum Teil arbeiten die FAPs in gemeinsamen Programmen mit nationalen Förderinstitutionen zusammen.

Der Rat der bundesstaatlichen Stiftungen für Forschungsförderung (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP) wurde 2006 gegründet, um die Arbeit der bundesstaatlichen Forschungsstiftungen (FAPs) zu koordinieren. CONFAP tritt in internationalen Förderbekanntmachungen zum Teil als Partner auf, anstelle einer Vielzahl an einzelnen FAPs. CONFAP beteiligt sich zum Beispiel an der Förderung im Rahmen der EU-CELAC Interest Group (s.a. Teilnahme an europäischen Programmen und Initiativen).

Die meisten Bundesstaaten haben die Erhebung der Mittel zur Forschungsförderung eigenständig geregelt. Wirtschaftsstarke Bundesstaaten verfügen über erhebliche Mittel für die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Im Bundesstaat São Paulo fließen zum Beispiel ein Prozent der Steuereinnahmen in die Forschungsförderung. Der dortigen Forschungsstiftung (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP) stehen damit jährlich etwa 500 Millionen Euro an Förderbudget zur Verfügung. Es werden, ähnlich wie bei den nationalen Forschungsförderern, große Förderprogramme aufgelegt. So unterstützt FAPESP beispielsweise die Forschung zu Bioenergie (Programm BIOEN), zum Klimawandel oder zur Biodiversität (BIOTA).

Weitere InformationenLinks/Institutionen

-

Brasilien: MCTI - Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation

-

Brasilien: ISI - SENAI-Institute für Innovation

-

Brasilien: INT - Nationales Technologieinstitut

-

Brasilien: EMBRAPA - Landwirtschaftliche Forschungszentren

-

Brasilien: FIOCRUZ - Stiftung Oswaldo Cruz

-

Brasilien: CAPES - Förderagentur für Hochschulbildung

-

Brasilien: CNPq - Nationaler Forschungsrat

-

Brasilien: FINEP - Förderagentur für Studien und Projekte

-

Brasilien: EMBRAPII - Brasilianische Agentur für Industrielle Forschung und Innovation

-

Brasilien: FAPESP - Forschungsstiftung des Bundesstaates São Paulo

-

Brasilien: CONFAP - Nationaler Rat der bundesstaatlichen Stiftungen für Forschungsförderung

Links/Institutionen

- Brasilien: MCTI - Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation

- Brasilien: ISI - SENAI-Institute für Innovation

- Brasilien: INT - Nationales Technologieinstitut

- Brasilien: EMBRAPA - Landwirtschaftliche Forschungszentren

- Brasilien: FIOCRUZ - Stiftung Oswaldo Cruz

- Brasilien: CAPES - Förderagentur für Hochschulbildung

- Brasilien: CNPq - Nationaler Forschungsrat

- Brasilien: FINEP - Förderagentur für Studien und Projekte

- Brasilien: EMBRAPII - Brasilianische Agentur für Industrielle Forschung und Innovation

- Brasilien: FAPESP - Forschungsstiftung des Bundesstaates São Paulo

- Brasilien: CONFAP - Nationaler Rat der bundesstaatlichen Stiftungen für Forschungsförderung

FuE im öffentlichen und privaten Sektor

Obwohl genaue Statistiken zur Durchführung von Forschung und Entwicklung in Brasilien fehlen, wird davon ausgegangen, dass die meisten FuE-Ausgaben im öffentlichen Sektor an den Hochschulen des Landes anfallen. Mit Hilfe des Programms für Nationale Wissenschafts- und Technologieinstitute (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, INCT) hat das Ministerium für Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kommunikation gezielt Forschungskapazität an den brasilianischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen gestärkt. Die wichtigsten außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind die Brasilianische Agentur für Agrarforschung (EMBRAPA, siehe unter Agrar- und Biowissenschaften) und die Stiftung Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, siehe unter Gesundheitsforschung).

Die regionalen Schwerpunkte für Forschung und Entwicklung in Brasilien liegen eindeutig in den Bundesstaaten im Süden und Südosten. Eine besondere Bedeutung hat der Bundesstaat São Paulo, in dem ein Großteil der nationalen FuE-Ausgaben der Hochschulen und Unternehmen anfallen (UNESCO-Wissenschaftsbericht 2015, S. 225 f). Das Portal Kooperation International bietet ein Porträt zu der Hightech-Region São Paulo an.

Internationale Hochschulrankings können Anhaltspunkte zu Forschungs- und Innovationsstärken ausgewählter Hochschulen geben. Das Times Higher Education - World University Ranking 2025, “Best for Research” weist unter den Top 5 Brasiliens drei Universitäten des Bundesstaates São Paulo aus: die Universidade de São Paulo (USP), die Universidade de Campinas (Unicamp) sowie die bundesstaatliche Universität von São Paulo (Universidade Estadual Paulista, UNESP). Eine wichtige Rolle spielt die traditionsreiche Förderagentur FAPESP, die frei von politischen Einflüssen umfangreiche Fördermittel für exzellente Forschung vergeben kann (UNESCO-Wissenschaftsbericht 2015, S. 225 ff.). Das Nationale Zentrum für Energie- und Materialforschung (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Material, CNPEM) stellt das administrative Dach für vier nationale Forschungszentren in Campinas dar (siehe vorheriger Abschnitt). Im Bundesstaat Rio de Janeiro befinden sich ebenfalls zwei Forschungsuniversitäten, die unter den Top 10 platziert sind: die Päpstliche Katholische Universität von Rio de Janeiro (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio) sowie die Bundesuniversität von Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ). Hier hat auch die außeruniversitäre Stiftung Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, Gesundheitsforschung) ihren Sitz.

Die OECD-Publikation ANBERD, die FuE-Ausgaben der Unternehmen nach Sektoren und Branchen analysiert, enthält keine Daten zu Brasilien. Unter den weltweit 2.000 größten FuE-Investoren konnten sich nach den jüngsten von den EU veröffentlichten Zahlen nur vier Unternehmen platzieren, die ihren Hauptsitz in Brasilien haben (zum Vergleich: In Deutschland sind dies 106 Unternehmen). 1. PETROBRAS (Erdöl/Erdgas): 676,57 Mio Euro; VALE (Bergbau): 658,4 Mio. Euro; EMBRAER (Luft- und Raumfahrt): 253,7 Mio. Euro sowie TOTVS (Software - und Computerdienstleistungen: 163,2 Mio Euro. Die beste Platzierung erreicht im weltweiten Vergleich PETROBRAS mit Rang 320 (Quelle: 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreoboard IR IRI, Anm.: FuE-Ausgaben je Unternehmen im IRI umfassen Ausgaben für Aktivitäten im Hauptsitzland, aber auch allen anderen Ländern).

PETROBRAS, eine der weltweit größten (halb-)staatlichen Ölgesellschaften, betreibt das Forschungszentrum CENPES in Rio de Janeiro, in dem u.a. zu verschiedenen Energieträgern, Biotreibstoffen, Technologien der Tiefseeförderung, aber auch zu Umweltthemen geforscht wird. CENPES vergibt auch Forschungsaufträge an externe, überwiegend brasilianische Forschungseinrichtungen und Universitäten.

CEPEL, das nicht im IRI gelistet wurde, ist ein 1974 gegründete Technologiezentrum des staatlichen Elektroenergieunternehmens ELETROBRAS, das wie PETROBRAS mit dem brasilianischen Energieministerium verbunden ist.

Ein multinationales Unternehmen, das an zwei Standorten in Brasilien forscht, ist IBM Brazil. Informationen zu den Aktivitäten deutscher Unternehmen finden sich hier.

Da Daten zur Querfinanzierung in Brasilien fehlen, ist unklar, welcher Anteil an FuE im öffentlichen Sektor in Brasilien durch Auftragsforschung von Unternehmen finanziert wird. Einzelne öffentlich finanzierte Industrieforschungseinrichtungen wie das Technologieforschungsinstitut IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) des Bundesstaates São Paulo, die intensiv mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten, haben bisher nicht in die Breite gewirkt. Zu den Maßnahmen, die die Verzahnung vorantreiben sollen, gehören die Gründung von neuen Innovationszentren durch den Nationalen Dienst für Industrielle Ausbildung (SENAI) seit 2012 und die Gründung der neuen Förderagentur EMBRAPII (siehe vorheriger Abschnitt) sowie eine rechtliche Reform in den Jahren 2016-2018, die es zum Beispiel öffentlichen Forschungszentren erlaubt, ihre Laboratorien Unternehmen zur Verfügung zu stellen (siehe unter Forschungs- und innovationspolitische Ziele und Programme).

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

3.3 Fachliche Stärken des Forschungssystems

Übersicht

In der Nationalen Strategie für Wissenschaft, Technologie und Innovation für den Zeitraum 2023-2030 (ENCTI, Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação), die derzeit formuliert wird, fokussiert die Themenachse 3 Wissenschaft, Technologie und Innovation zur Unterstützung strategischer nationaler Projekte. Im Rahmen der fünften Konferenz zu Wissenschaft, Technologie und Innovation im Sommer 2024 wurden zu dieser Themenachse folgende Schwerpunktgebiete vorgeschlagen: Gesundheitsforschung und neue Technologien für die Gesundheit; Nachhaltige Energietechnologien; Nukleartechnologien; Raumfahrt; Strategische mineralische Rohstoffe; Verteidigung; Landwirtschaft; Anpassung an den Klimawandel in Amazonien; Inwertsetzung der brasilianischen Biome und Ozeane; Quantentechnologien sowie Künstliche Intelligenz (KI).

Mit dem Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA hat die brasilianische Regierung am 12. Juni 2025 auch bereits eine eigene brasilianische KI-Strategie vorgelegt. Diese dient der ethischen, sicheren und nachhaltigen KI-Entwicklung in Brasilien und sieht Investitionen von bis zu 23 Milliarden BRL (3,6 Mrd. Euro) über vier Jahre vor. Die Strategie umfasst sämtliche Bereiche von der Forschungsförderung über die Ausbildung von Fachkräften bis hin zur Schaffung eines regulatorischen Umfelds, das Sicherheit, Transparenz und Datenschutz gewährleisten soll. Unter dem Motto „Künstliche Intelligenz zum Nutzen Aller“ (IA para o bem de todos) werden 37 Aktionen mit unmittelbaren Auswirkungen (Ações de impacto imediato) in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Industrie und Handel, Umwelt etc. finanziert. Eine der Schlüsselakteure wird das Institut für Künstliche Intelligenz am Nationalen Labor für Computerwissenschaften (Instituto de Inteligência Artificial do Laboratório Nacional de Computação Científica, ILA-LNCC) sein. Außerdem wurde im Juni 2025 ein neues Labor für Künstliche Intelligenz (KI) am Zentrum für Physikforschung (CBPF) eröffnet. Das Labor für Künstliche Intelligenz in der Physik (Lab-IA) ist Teil der nationalen KI-Strategie und widmet sich der Erforschung und Entwicklung von Algorithmen für Astrophysik, Kosmologie, Geophysik und Petrophysik. Es unterhält nationale und internationale Kooperationen und ist auch in Innovationspartnerschaften mit der Öl- und Gasindustrie involviert.

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

Agrar- und Biowissenschaften

Vor dem Hintergrund der Bedeutung brasilianischer Agrarexporte und der landwirtschaftlichen Produktion fördert das brasilianische Landwirtschaftsministerium Forschungsprogramme für eine nachhaltige, bodenschonende Landnutzung in verschiedenen Bewirtschaftungssystemen. Agrarwissenschaften ist einer der wichtigsten Forschungsbereiche des Landes. Brasilien trägt mit etwa 5 Prozent zur weltweiten Wissensproduktion in der landwirtschaftlichen Forschung bei.

Wichtigste Institution in diesem Bereich ist das Netzwerk der brasilianischen Agrarforschungszentren EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). In den EMBRAPA-Zentren betreiben über 2.400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der Landwirtschaft, Viehzucht, Ernährung und Bioökonomie. Die 1973 gegründete Einrichtung ist dem Agrarministerium nachgeordnet und besteht aus 43 landesweit verteilten Forschungszentren mit jeweils thematischem, regionalem oder Grundlagen-orientierten Fokus. Der Haushalt beträgt etwa 650 Mio. Euro jährlich. Ein Teil der eigenen Forschungsmittel wird im Rahmen von internen themengebundenen Ausschreibungen vergeben, um die sich einzelne EMBRAPA-Institute bewerben können.

Die intensive internationale Zusammenarbeit hat zur Effizienz und Anerkennung von EMBRAPA beigetragen. Es bestehen Kooperationsabkommen mit 56 Ländern und 155 internationalen Forschungseinrichtungen. So promovieren an deutschen Universitäten regelmäßig brasilianische Forschende in landwirtschaftlichen und verwandten Themen mit Unterstützung von EMBRAPA.

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

Biotechnologie

Die nationale Strategie der Biotechnologieforschung ist im Programm Brasil-Biotec zusammengefasst. Das Programm formuliert vier Schwerpunkte des Forschungsbereichs: Gesundheitsforschung; Landwirtschaft; Industrielle Biotechnologie und Anwendungen in Umwelt und Meeresforschung.

Verschiedene Maßnahmen zielen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie in diesem Technologiefeld zu verstärken und regionale Verbünde zu schaffen. Als Beispiel kann das "Programa Rede Nordeste de Biotecnologia" - RENORBIO genannt werden, das sich auf die nordöstlichen Bundesstaaten Brasiliens konzentriert und, gefördert durch das Wissenschaftsministerium MCTI, den Aufbau biotechnologische Innovationscluster unterstützt.

In Brasilien gibt es etwa 250 Unternehmen, die sich mit biotechnologischer Forschung beschäftigen. Der größte Teil davon ist in den Bundesstaaten São Paulo und Minas Gerais aktiv. Es handelt sich überwiegend um junge Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Etwa 40 Prozent der Unternehmen sind im Bereich (humane) Gesundheitsforschung aktiv. Daneben sind die Bereiche Veterinärmedizin und Bioenergie bedeutende Geschäftsfelder der Unternehmen.

Neben der Privatwirtschaft und den Universitäten sind vor allem die Zentren der landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung EMBRAPA mit Biotechnologie beschäftigt. Sie untersuchen Fragestellungen mit Schnittstellen zu agrarwissenschaftlichen Themen, wie z.B. genetische Ressourcen, biologische Schädlingsbekämpfung oder biologische Sicherheit.

Zur Erforschung der biologischen Vielfalt des Amazonasgebietes wurde das Zentrum für Biotechnologie in Amazonien (Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA) gegründet, das den Schutz und die Nutzung der Biodiversität des tropischen Regenwaldes in der Amazonasregion zum Ziel hat.

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

Gesundheitsforschung

Auf der Grundlage starker zum Teil traditioneller Einrichtungen hat Brasilien seine Kapazität in der Gesundheitsforschung konsequent ausgebaut. Die Zahl medizinischer Publikationen aus Brasilien ist zwischen 2014 und 2024 um mehr als 30 Prozent gestiegen (Quelle: SCImago. (2025). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved April, 28 2025, from www.scimagojr.com). In einzelnen Forschungsbereichen, wie Tropenmedizin oder Parasitologie, ist Brasilien weltweit führend in der wissenschaftlichen Produktion. Das Gesundheitsministerium fördert strategische Forschungsbereiche mit spezifischen Förderprogrammen. Dazu zählen unter anderem Pharmazie, Biomaterialien, Diagnostik und Impfstoffe.

Die dem Gesundheitsministerium nachgeordnete Stiftung Oswaldo Cruz (Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ) ist eine auch international herausragende Institution der Gesundheitsforschung. FIOCRUZ ist in der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung und Produktion von Impfstoffen, Wirkstoffen und Medikamenten tätig. In der Stiftung sind 22 Forschungszentren mit etwa 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengeschlossen. Der Jahresetat beträgt etwa 900 Mio. Euro. Schwerpunkte liegen in der Biomedizin, der Forschung zur Gesundheitswirtschaft und zu Infektionskrankheiten. Die Stiftung hat 200 Patente angemeldet. In den FIOCRUZ-Forschungszentren werden auch Bildungskurse angeboten. Über 15.000 Studierende sind in Postgraduierten- und PhD-Kursen eingeschrieben. FIOCRUZ unterstützt darüber hinaus die strategische Forschung im Gesundheitsbereich (z.B. an Universitäten) mit Programmen zum Aufbau von Forschungsnetzwerken, zum Teil in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Weitere wichtige Akteure in der Gesundheitsforschung Brasiliens sind die staatlichen Universitätskliniken, wie die Medizinische Fakultät "Riberião Preto" der Universität São Paulo oder das Instituto Butantan, ebenfalls in São Paulo, mit Schwerpunkten in der Biomedizin und der Entwicklung von Impfstoffen.

Weitere InformationenLinks/Institutionen

Links/Institutionen

3.4 Ministerien und Gremien

Für Bildung und Forschung zuständige Ministerien

Auf nationaler Ebene sind in Brasilien das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovaçaõ, MCTI) sowie das Ministerium für Bildung (Ministério da Educação, MEC) für die Themen Forschung und Bildung zuständig.

Das Bildungsministerium (MEC) ist für die nationale Bildungspolitik zuständig und gibt gleichzeitig den Rahmen für die Bildung auf den anderen administrativen Ebenen vor. Zu den Kompetenzen des MEC gehören alle Aspekte der Bildung: Grundschulbildung, Sekundarbildung, Hochschulbildung, berufliche Bildung sowie Fernstudien. Außerdem ist das MEC zuständig für Bildungsforschung, den Ausbau der Universitätslandschaft und universitäre Forschung sowie die Evaluierung und Kontrolle der nationalen Bildungsprogramme. Zur Umsetzung seiner Aufgaben stehen dem MEC ein jährliches Budget von ca. 37 Mrd. Euro zur Verfügung.

Auf der Ebene der Bundesstaaten sind die entsprechenden Bildungsministerien (Secretarias de Educação) für die Bildungspolitik zuständig.